2023年6月15日開催セミナーレポート

カゴメ様ゲスト 本気のエンゲージメント向上事例を特別公開第2弾 ~現場リーダー主導の組織開発が決め手!その実現のために人事ができる工夫とは?~

桐山:本日はゲストにカゴメ株式会社人事部大原さんをお招きして1.5時間のセッションをお届けします。カゴメ様とは以前より様々な研修でご一緒させていただいており、組織開発という分野では昨年第一期プロジェクトという形で一緒に取り組ませていただき、今年第二期プロジェクトがちょうど先週から始まっています。今日はぜひそのあたりについてお伺いできればと思います。今日の流れですが、まずは私から簡単にエンゲージメント向上のポイントと組織開発の前提知識をお伝えさせていただき、そのあと大原さんに実際のお取組みについてお伺いする流れで進めていきます。

エンゲージメント向上のポイントとは

桐山:まず最初にエンゲージメント向上のポイントについて簡単にお伝えします。エンゲージメントとは元々はマーケティング用語から来ており、企業とユーザーのつながりの強さのことを言っています。人事界隈では、企業と従業員、仕事と従業員のつながりの強さや、組織に対する自発的な貢献意欲、主体的に仕事に取り組んでいる心理状態を意味します。エンゲージメント向上による効果はデータでもあらわされており、生産性の向上だけでなく、離職の低下に効果的と言われています。

その中で、エンゲージメント向上の大事な役割を担うのが現場の管理職やリーダーなど会社と社員をつなぐ位置づけの方々です。エンゲージメントはほっといて高くなることはなく、結節点の役割の方々の力が大きいです。ここでエンゲージメントが高い状態をイメージ湧かせていただくために、皆さんに考えていただきたい問いがあります。自分自身を振り返り、組織に貢献しようと考え動いたり、自ら熱意をもって取り組んだ仕事、自分なりに頑張った仕事を思い出して下さい。その仕事は他の仕事と何が違って、なぜそのように取り組めたのでしょうか?

エンゲージメントが一番上がっているポイントに「能力活用」というデータがあります。自分が保有している能力をうまく発揮できているときが一番エンゲージメントが上がりやすいということです。これは自分だから任せてもらえた、とか社会にとって意味があるから等納得感が重要になります。更に十分発揮できる環境であることも大事で、全力で貢献できる状態を作ることが必要です。貢献したことに対して手応えが本人に返ってくることも大事で、このサイクルを回していくことがエンゲージメントの高い組織を作る上で非常に重要なポイントになります。

このように周りとの関係性でエンゲージメントが上がる要因がいくつかあります。関係性にフォーカスをあてると組織開発の観点が重要なポイントとなります。組織開発とは集団の関係性にアプローチしていく手法ですが、組織の課題である適応課題=自分自身のものの見方や、周囲との関係性が変わらないと解決できない問題であり、自分も当事者であるという考え方を踏まえた際に、適応課題を埋めていくために、互いの解釈の違いを整えていく必要があります。そのために対話が必要となります。対話とは、互いの違いを理解・尊重しあい職場での認識のズレをみんなで正しくとらえることです。その結果、互いの背景や想いを理解しあうことにもつながるので、エンゲージメントが高まり、組織開発にもつながるアプローチになります。今回カゴメ様でも実施させていただいた組織開発は、偉い先生が実施するものではなく、現場のリーダーが主導になって実践するものであり、Cocolaboというツールを使って型を理解し、その後応用をしていくものであり、ツールデータを集計し、人事の方が実施状況や傾向を把握するものです。

強みを認め合い、発揮したい、あるいは貢献したい関係であるか?そのための対話であり、組織開発であります。こういったツールを活用いただきながらエンゲージメント向上を支援させていただいております。それではこの後、カゴメ株式会社大原さんに色々とお取組みについてお伺いできればと思います。

エンゲージメント向上の取り組み「よりよいチームづくりのための対話実践プログラム」とは

大原様(以下敬称略):カゴメ株式会社人事部の大原と申します。私からは「よりよいチームづくりのための対話実践プログラム」のご紹介ということでカゴメで取り組んでいる対話プログラムにこのような名前を付けているのですが、このご紹介をさせていただければと思います。

まずは、カゴメはどういう会社かを少しご紹介させて下さい。カゴメの創業は1899年、従業員規模は2000名と少しになります。カゴメは実は、農家からスタートしているのですが、創業者の蟹江一太郎がこれからは西洋野菜のトマトが来るらしいということで、周りでは作っていないものを栽培したのが始まりになります。トマトを何とか腐らせないで食べてもらえないかということでチャレンジし、洋食の文化を広めたという歴史があります。カゴメの理念やブランドステートメントはカゴメの従業員に浸透しており、理念やブランドステートメントに共感して入社する方が多いです。我々が目指しているありたい姿としては、「食を通じて社会課題の解決に取り組み、持続的に成長できる強い企業」を目指しています。カゴメとして解決したい社会課題としては、「健康寿命の延伸」「農業振興・地方創生」「持続可能な地球環境」そのようなことを考えています。またトマトの会社から「野菜の会社」を目指していきたいと思っています。

私自身は今、人事部におり、主に組織風土開発を担当しています。内容としてはこれからご紹介する「よりよいチームづくりのための対話プログラム」やダイバーシティの担当をしています。私のキャリアは2013年に理系の大学院を出て研究部門配属を経て、意図せず人事部に異動しました。私自身のキャリアの中では一番人事部に長くおります。人事部に異動し、採用担当を5年間経て、1年の育休後、今の担当というキャリアになっています。ストレングスファインダーのトップ5に「包含」「コミュニケーション」があるのですが、インクルージョンや人とコミュニケーションを取るということが意外とストレングスだということが最近では腑に落ち、今ではこの仕事を気に入っています。Cocolaboでは「自律性尊重の風土」が1位でした。出身は北海道という背景があり、自然が凄く好きです。

さて、ここから本題です。Cocolaboを活用した「よりよいチームづくりのための対話実践プログラム」の導入の背景と効果をお伝えします。ただ、まだまだ最初の1歩目を踏み出したばかりで私たちも手探りなのでそういった立ち位置なんだなということでお聞きいただければと思います。

カゴメのエンゲージメントに関する取り組みを最初にご紹介させていただきます。「働きがい」を強めていこうということで、何かモニタリングできないかということで2021年にエンゲージメント・サーベイを実施しました。その中で、カゴメ独自で質問を設定し、エンゲージメントと心理的安全性にどのような相関があるのかということを調査しました。そうしたら、エンゲージメントと心理的安全性と相関があることがわかったため、心理的安全性を高めることが大事なんだと改めて再確認したところです。ただ、サーベイは年に1回しか取れておらず、パルスサーベイはやっていません。

今、もっとも力を入れているのが心理的安全性であり、これをキーワードとして力を入れています。経営トップの山口からも繰り返しメッセージを発信しています。心理的安全性の浸透は成長にとっても最優先事項だということで何度も何度も繰り返し従業員に伝え続けています。

心理的安全性の実感度合いについても経年で取り始めており、高まり始めているのかなと思っています。アンケートでも、何となく高まってきていると答える方は多い一方で、心理的安全性の「挑戦」「新奇歓迎」が少し低いことなどがわかってきました。もう一つ職場の心理的安全性の理解は階層によっても差がありそうだということもわかりました。心理的安全性の浸透というのを一つのキーワードとして取り組んでいますが、その中の一つとして、私が取り組んでいる対話というのをCocolaboを使って取り組んでいます。

Cocolaboにどういう風に出会って、このプログラムを行うに至ったかというと、これからの管理職に向けて必要なことって何だろうということで、人事部の中で検討していた際にCocolaboを紹介され、まずは人事部メンバーでトライアルということで実施しました。「対話が大事だと言っても、対話の仕方がわからないのではないか?」「では、対話が気軽にできるツールだとして紹介すれば良いね」「でも、管理職にやってもやる気出るかな?」「組織にそもそも課題を持っているのは管理職だけとは限らない、もう少し下の階層でも良いのではないか?」ということで、やる気があればOKということで参加チームは公募で、参加者は管理職でなくてもやる気がある方なら参加できるプログラムとして設計しました。

「よりよいチーム作りのための対話プログラム」を略してYTJと呼んでいますが、YTJの全体像としてゴールを「対話を通じて手ごたえを感じている状態」と設定しました。ワークショップに参加し、対話を職場で実践いただくというように設定しました。公募でしたのでどのぐらい集まるか運営側で不安でしたが、思った以上に集まりました。結果50チーム集まりました。(カゴメのエンゲージメントサーベイ対象チームは112チーム)集まったメンバーも半分が管理職層、半分が担当職層になりました。

実際やってもらった後に参加者にアンケートを取りましたがかなり好評でした。9割近くの方にオススメしたいという回答をしていただきました。気軽な対話を通じてお互いの違いを認め合うことって面白いな、いいな、ということを思っていただいたと思います。一方で、「みんな忙しくて対話しようと言ってもやってもらえませんでした」という声もあり、また、やってもらうのにハードルがあったという声もあり、ここは事務局としても支援する必要性があったと認識しました。

ここからは折角なので、このプログラムに参加していただいたリーダーにインタビューを取ったので、どのような声があったのか皆さんにも聞いていただこうと思います。

(インタビュー省略)

この動画は、次のYTJ募集の時に使っています。第一期のリーダーが持ち帰って職場で実践した後に参加したメンバーの声を職場で自主的にアンケートを取ってくださり、それによると、「始める前はよくわからなくて消極的だったのが、やってみたら良かった」という声をいただいたというのがあります。始める前は不安・懐疑的な気持ちでも、「やってみると良かった」という感想を持ったようです。一方で、あくまでCocolaboはきっかけであり、対話によるチーム力向上には継続が必要、という声もあったのかなと思いました。

YTJに参加したチームのエンゲージメントサーベイを前後で希望のチームに取りました。参加した15チームから希望があり、そのうち12チームで「支援」のスコアが上昇し、11チームで「人間関係」のスコアが上昇した、という結果が出ました。全体的にも総合スコアが上昇した、という結果になりました。関係性にかかわるような項目に良い影響が出たというのが好感触だったかなと思っています。

公募のタイミングと参加者の上司の理解が大事

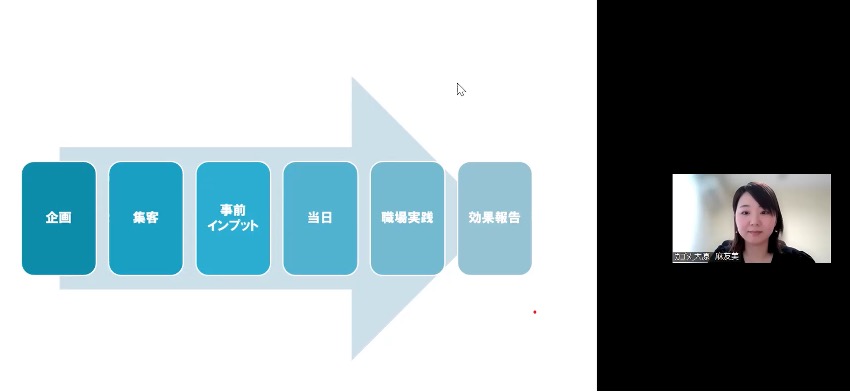

桐山:ありがとうございます。では、ここから大原さんにお話をお伺いできればと思います。お聞きの皆様もチャットに聞きたいことをご質問いただければと思います。質問の流れですが、研修転移促進策の順番を使ってそれぞれお伺いできたらと思います。まず企画のところですが、全社で心理的安全性の取り組みから組織風土改革のプロジェクトが立ち上がったということですが、実際に大原さんから見て、会社の各チームのコミュニケーション状況あるいは課題についてはどのようにお感じになられていましたか?

大原:色々なチームが全国津々浦々にあるので人事が把握できているわけではないのですが、聞こえてくる話からすると「コロナになって、対面コミュニケーションの機会が減ってきているのではないか」「個人商店化したような仕事の仕方が進んでおり、もっとチームで成果を出したほうがよいのではないか?」そういう風に思っている人は多いのかなと感じています。

桐山:任意でメンバーを集められたということでしたが、YTJに参加を表明した方たちは参加の際に、現場の上司の理解をどのように得られたと思いますか?

大原:そもそもチーム単位で参加して下さいという設計にしているので上司の許可を得て参加しているのは前提なのですが、実際に来てみてワークショップが終わって現場に持って帰って対話をしようとすると「ちょっと面倒、本当にやるの?」というハードルがあったというのは聞いています。その際に相談があったチームが何チームかあり、先行してスムーズにやっているチームの声、どのような感触があったのかという声を聞いて、「このようにやったら良かったらしいですよ」という話などハードルを下げるアドバイスをするなどして、乗り越えてくださったチームもあったようです。

桐山:1つ目は、もともと集客の段階で、上司の理解がある前提で募集をされている、2つ目はハードルがあったチームには人事からのサポートがあったということですね。そうした際に、もう一つ企画の話を聞きたいのですが、大原さんの上司に対しては、組織開発における手法が「対話」というのがすぐに結果に結びつかない印象になりそうですが、どのように説得しましたか?

大原:このプログラムをやるってなった際にそれほどハードルはなかった気はします。ただ、もう少し大きい話で言うとエンゲージメントスコアを上げるためにどのような手段を講じるべきかという話を上司や経営と話すことがあるのですが、「何が何でもスコアを上げようよ」ですとか「いっぱい項目があるのだから何か打ち手をやったらいいのではないか」などいわゆる技術的課題にアプローチする頭になりそうな感触があったので、「そうじゃないですよ、技術的課題と適応課題というのがあってですね、私も最近勉強したんですけどね・・・」と素直に自分の学びを共有しながらまっすぐ肚を割って話せるように私からも地道にアプローチしたかな、と思います。

桐山:やっぱり、すぐに結果を出したいという上の方のハードルというのはありますよね。

大原:すぐに結果が出るところではないというのは理解をしてくださっているとは思うのですが、結果を出すための手段が肚落ちしにくい、エンゲージメントの概念が肚落ちしにくいと思うので、そもそも組織開発とは、そもそもエンゲージメントとはと何度も何度も地道に話を聞いてもらうのが大事なのかなと思っています。

桐山:集客の話をお伺いしたいのですが、先ほど予想に反してかなり集まったということでしたが、どうしてそんなに集まったと思いますか?

大原:一つはタイミングが良かったと思います。大きな人事異動がカゴメでは10月にあるのですが、人事異動と組織改定がありまして、新しい組織が出来たタイミングに併せたので、新チームのタイミングでどうですか?ということで良かったと思います。もう一つは、意外と組織やチームに関して課題認識を持っている方が多くいたということが思った以上にいたんだと思います。

桐山:もしよろしければどのような案内文章を共有されたか紹介していただけますか?

大原:カゴメの場合、全社に通達というシステムで色々なお知らせがいくのですが、通達の中にわかりやすくまとめた資料を作って展開しました。ハードルを下げた文言や、組織改定・人事異動に伴う新チームのキックオフにいかがですか?というような言葉を入れたり、あとは、カゴメの中のバズワードになっている心理的安全性という言葉を使いました。具体的な内容やCocolaboのツールをお示ししたりしました。あと、良かったと思うのが、NEWONEさんにご協力いただき、他社で使用された他社の声、アンケートの感想などを載せたのも良かったのではないかと思います。

心理的安全性がバズワード

桐山:心理的安全性がバズワードという話ですが、社員は全員知っているという感じなんでしょうか?

大原:ほぼ全員言葉としては認識していると思います。ただ、概念を正しく理解しているかというとわかりません。トップが繰り返し、年に一度の企業方針の発表会や四半期に一度やるトップのビデオニュースで繰り返し伝えたり、あとは管理職を対象に心理的安全性の勉強会に出てもらったというのも大きいかなと思います。

社長の山口が心理的安全性の本を読んでいる中でピンときたと聞いています。イノベーションを起こすにはどのような風土が必要か?という問いからカゴメでイノベーションするにはどのような組織であるべきかというのを考えているうちに心理的安全性にたどり着いたというように聞いています。

桐山:そういう意味ではトップの方の風土づくりの重要性が先にきているのは大事な観点かもしれませんね。次の質問ですが、第二期の集客が始まっているかと思いますが、第二期の集客はどのような工夫をされていますか?

大原:第二期の募集の時は、第一期の募集の際のハードル、実際やろうと思ったらどのようないいことがあるかわからないという声があった反省も踏まえて、第一期の方の動画を作って、募集の段階でプロモーションビデオを作って案内をしました。

まずはやってみようという対話の気軽さ演出

桐山:やった方々の事例は相当な説得材料になるということですね。続いて、研修当日の話なんですが、参加者の方々が非常に意欲的で前向きに参加された印象でしたが、どういう工夫がそういう方々を集めました?

大原:もともと組織課題を持っている方が潜在的に多かったと思います。人事からの案内としては、参加したら成果を出さなければならないというトーン感というよりは、まずはちょっと体験しませんか?トライアルでやってみませんか?というトーン感も良かったのではないかと思います。それに対してそれならやってみようかな、という気持ちにつながったのではないかと思います。

桐山:まずはやってみようというスモールステップを想起させるようなアプローチをされていたので、気軽に参加できたのかもしれませんね。当日、実際プログラムをやっていただいて、どのような印象を受けましたでしょうか?

大原:対話をいきなりやってもどのようにやったら良いか?という印象がありますが、CocolaboはWEB上でファシリテートが走るので、ただ乗っかればよい、対話が勝手に進んでいくという気軽さがあるという風に感じました。

桐山:当日、参加した方々の対話に対する認識ってどのように変化したと感じますか?

大原:そもそも対話という言葉の定義について考えたことがなかったという方が多かった印象です。対話と会話と議論の違いを意識したことがなかった。対話をやってみて思ったことが、対話して一個結論を出さないといけない、と思っていたが、違いに注目するのが対話なんだという変化が印象的だった。

職場実践の各チームの進め方の工夫

桐山:10月の1回目のワークショップから3月までの期間で第一期の方々は職場実践でどのような対話をされてきたかスケジュールを教えていただけますか?

大原:まず、Cocolaboのツールを3つご紹介していたのですが、3つ全部使わなくてよいし、チームにあうものを適宜選んでいいんですよと言っていたので、リーダーの方がよく検討してくださっていたと思います。これをやったらどのような反応があるのかをイメージしながら企画してくださっていた。例えば工場の方だと、事前にメンバーのシフトを見ながら日程を調整する、そしてメンバーを決定する、からまずはスタートして、リーダーはなぜこのプログラムをやりたいと思ったか想いを説明し、時間計画を皆が不安にならないようにホワイトボードに張り出して、心理的安全性とは何かというのも印刷して張り出して、など場づくりを上手にされていたかと思います。人数が多いチームだったので、人数を分けて4名のグループを7グループ行ったと仰っており、7グループファシリテーションして、場づくりから対話まで行っていただいたとお聞きしました。聞いていて大変そうだと感じましたが、リーダー本人が楽しかったと仰っていたのがすごく印象的でした。

桐山:お忙しい中でそんなにやるの、という印象ですが、大前提で取り組まれる方が対話を行うことで関係性がよりよくなり、よりよくなることがチームの成果やエンゲージメント向上につながるという信念がおありの方が多かったかもしれませんね。

大原:その通りだと思います。このように組織開発に想いがある方がいるということを知れたということが人事としての学びでした。

目に見えたエンゲージメント向上の成果

桐山:そういう意味では、強制的にやれというよりは、意欲的な方々を集めるのがまずは大事な観点なのかと思いました。ここから質問も出始めているので、参加者の方からの質問も受け付けたいのですが、「目に見える成果というのは出ているのでしょうか」という質問が来ていますが、具体的にエンゲージメントが上がったチームのポイントがどのぐらい上がったか教えていただけますでしょうか。

大原:先ほどご紹介した任意でエンゲージメントが上昇したチームの件ですが、15チーム中9チームが上昇しまして、その上昇したチームの平均が4.4でした。15チーム平均しても1ポイント上がっています。「支援」だと12チーム上昇し上昇幅平均が4.4、「人間関係」だと11チーム上昇し、上昇幅が3.7です。私もこの上がり幅に非常にびっくりしました。もちろんこのプログラムの影響だけではないと思いますが、これをきっかけとして自分たちにできることを探して取り組まれていたからの結果だと思いました。

桐山:「職場実施のフェーズで人事としてはどのような働きかけをしたのでしょうか?」という質問はどうでしょうか。

大原:ここは私たちの反省で、皆さんに一律に働きかけるというのはしておらず、「やっていますか?」というのを1回アンケートで聞いたぐらいです。ただ、「やってみようだし、つまづいたら連絡くださいねー」ということを伝えていたので、「大原さんちょっといいですか」という形で個別で連絡いただくなどしたので、ある程度の関係性を作れたのかと思っていたので、連絡くださった方には全力で支援するという形は取りました。

桐山:私も終了時のアンケートを拝見させていただきましたが、大原さんのサポートが凄く良かったという意見が多かった印象ですが、何かしらされていたんではないでしょうか?

大原:何をやったらいいかわからない方がいらっしゃると思ったので、改めてメールでステップで何をしたらよいかわかりやすく伝えるということは意識してやっていました。あとはスピードですね。ご相談いただいたら「聞いているよ」「わかっているよ」という気持ちを返すのを心がけていました。

桐山:他の質問になります。「チーム分けはどのような分け方で実施されたのでしょうか」についてはいかがでしょうか?

大原:チームはエントリーされた方にお任せするという形で、例えば課や係やグループという単位でご応募いただいてもいいですし、部とか課をまたいだプロジェクト単位として応募いただいてもよいとしたので指定したわけではないです。意外とあったのが、大きな部の単位の中の管理職チーム、まずは管理職でやってみようという形で何件かあったかなと思います。

桐山:「職場実践の頻度はどれぐらいで、各グループ単位の人数はどれぐらいでしたでしょうか?」

大原:頻度は特に人事からは指定してないのですが、ワークショップ後のツールは2個紹介していたので、最大で2回やるようにご案内してましたし、2回目のワークショップの後は1回やればよいかなとご案内してましたが、実際はチームの定例MTGの度に小分けにしながらツールを使ったり、あるいは、ツールを使わずに独自に取り組むなどありました。各グループの人数は各チームにお任せしていて、少ないところは3人とかあったのですが、最大は20名としていたので、多くても20名としました。

桐山:「管理部門と現場部門はそもそものマインドセットが異なることがあり、施策の浸透率など異なると思うのですが、部門ごとで工夫されたことはあるのでしょうか?」

大原:部門ごとに課題感というのは違っていまして、カゴメで言うと工場がある部門とそうでない部門でへだたりがあったりします。特に工場の部門は対話をする目的はなんだ、忙しいのでシフトは割けないし、と色々なハードルが他の部門より多いので、別の説得というか説明の仕方が必要でした。実際今回は生産系は少なかったです。そこは別で課題を立てようかなと思っています。この質問にストレートに答えると部門別で工夫したことはまだなくて、課題感が異なるというのを認識したところなので、その部門にあったようなアプローチの仕方、支援の仕方というのを考えていかなくてはと考えています。

組織単位でのレベルに合わせた対応

桐山:「組織改善の主体は社員であると理解しましたが、課や部単位での組織改善の指示は別途あったのでしょうか?それともあくまでも任意での改善とされていたのでしょうか?」

大原:それでいうとあくまでも任意という立てつけで行っていました。ただ、部や課によってはマネジャー層、部門長レベルでエンゲージメントスコアをその部門のKPIのように持っている部もあったので、そこに関してはトップとの間でどうしていくというセッションが行われている部門もありましたが、あくまでも私がやっているプログラムの中では任意での改善という形で進めていました。

桐山:最後、今後強化していきたい点、どのように進めていこうかと思っているかというのと、聞き手の皆様にメッセージをいただければと思います。

大原:このプログラムは、昨年初めて行ったばかりでまだ一歩目、半歩目を進み出した段階であるかなと思っています。事務局としても支援者としても立ち回りを改善する必要があったと思っています。第二クールはですね、そこを反省し、職場や部門によって課題感って結構違うよね、という理解から始まりました。対話って必要だよね、というところもあれば、そもそも対話なんて必要ないじゃんというハレーションから始まる部もあり、その部門部門にあわせたプログラムを用意できるのが良いのかなと思いました。なので、次からのYTJは初級・中級・上級とレベルを分けまして、もう少し簡単な雑談レベルから始まる初級に、中級は組織課題を扱えるレベル、上級になっていくともう少し応用が利くという形でレベルにあわせて支援ができる体制を整えていこうかということで第二弾、第三弾を考えていこうと思います。

私もまだまだ勉強しながら進めているところで、こういった関係性や組織をよりよくするということが土壌を耕すということだと思うのですが、いずれは本当の意味でイノベーションとか会社がよくなるということを信じて、成果や業績につながる活動だということを心から信じて行っているので、皆さんにこれからお知恵を借りながらやっていきたいです。ぜひ何かあれば私にもお知恵を貸していただきたいと思っています。

桐山:今後ますます現場主導の組織開発が求められる時代がくる中で、意欲がある方が取り組める方法を人事の皆様と考えていきたいと思っています。また、組織に課題を感じつつもお一人で戦っていらっしゃる人事の皆様もきっと多くいらっしゃると思う中で我々も共に併走させていただきたいと思っています。