2024年9月10日開催セミナーレポート

エス・エム・エス様ゲスト 成長と拡大を続けるメガベンチャー企業の1年間に及ぶ約60名の管理職育成プログラム一挙大公開!

管理職育成のポイントとは

桐山:本日は株式会社エス・エム・エスの野村様と河合様をゲストにお招きし「成長と拡大を続けるメガベンチャー企業の一年間に及ぶ約60名の管理職育成プログラム一挙大公開」というテーマでお送りいたします。最初に第一部として、管理職育成における前提を擦り合わせたうえで、第二部でお二方よりお話を伺ってまいります。

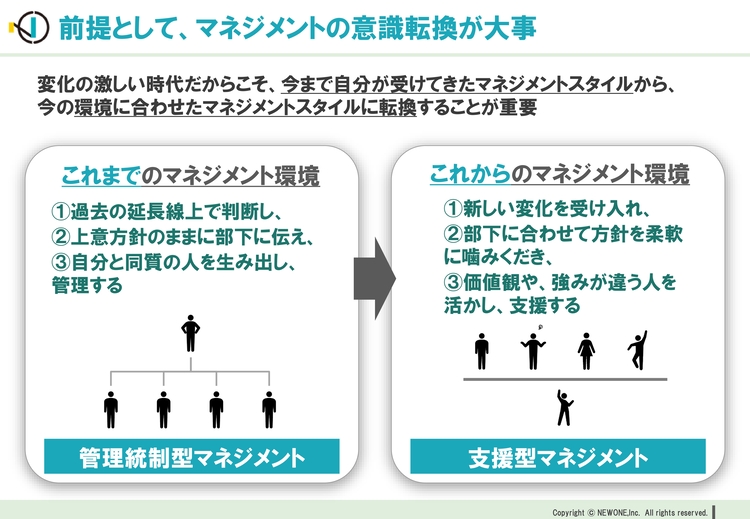

現在、管理職を取り巻く環境は非常に変化しており立教大学の中原先生の著書「駆け出しマネージャーの成長論」によると大きく5つの変化により難しさを増していると述べられています。一つは「突然化」。今まで例えば2、3人など少人数の部下だったのが突然30人になり、難しさが増すなどのケースです。つづいて「二重化」。プレイングマネージャーが増えておりますが、プレイヤーからの脱却ができず苦しんでいるという声をよく聞きます。3つ目は「多様化」。働き方、価値観、国籍等、多様なメンバーをマネジメントする必要があるということです。4つ目は「煩雑化」。高度情報化が進んだ結果マネージャーの雑事が増えたと言われています。そして5つ目は「若年化」。抜擢人事などで若くしてマネージャーになったものの年上部下など経験のないマネジメントを求められています。このように管理職を取り巻く環境は難しさを増した上に、変化の激しい時代だからこそ今まで自分が受けてきたマネジメントスタイルから今の環境に合わせたマネジメントスタイルに意識転換することが大前提として求められています。

桐山:さらに意識転換をしなければならないこととして組織と個人の関係性が変わったことです。今までは組織に個人が従属する代わりに雇用を保証するなどいわゆる「上下(縦)の関係」でしたが、これからは人材流動化に伴い組織と個人は「対等(横)な関係」を求められています。この関係性の変化を管理職は正しく捉えることが重要です。対等な関係の中でも生産性を高め離職を下げていく考え方としてエンゲージメントが注目を集めていますが、NEWONEでは、エンゲージメントが高いという定義を「自発的な貢献意欲や成長意欲で主体的に仕事に取り組んでいる状態」としています。

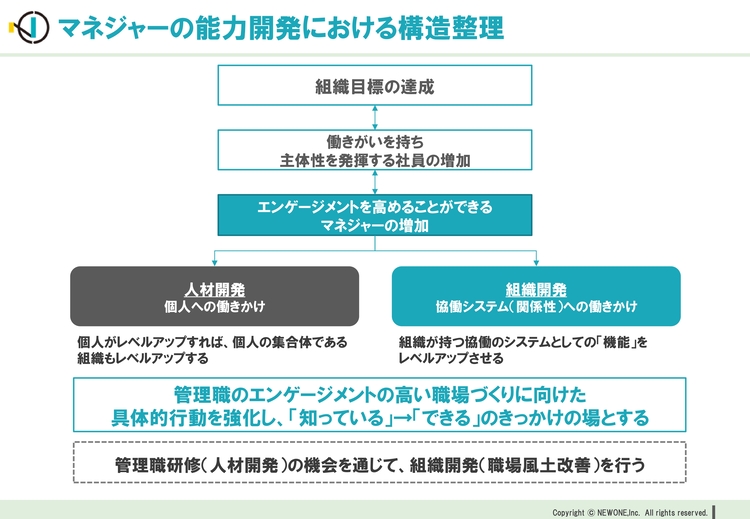

このエンゲージメントが高い状態を生み出すために重要な結節点の役割を担うのが管理職です。組織と従業員、あるいは仕事と従業員を繋げていく意識と行動が求められています。一方でマネージャーが陥るジレンマとして「エンゲージメントを高めることを優先すると成果が出ない」あるいは「成果を出すことを優先するとエンゲージメントが高められない」と考える管理職が大半です。確かに管理職一人で全部背負うには限界があり、メンバーも一方的に言われるだけでは受け身になりやすいというのも事実です。しかし、エンゲージメントを高めるということはチームで行うことでもあり、オープンで対等な関係を生み出すことがチームの関係性を変え、メンバーもチームへの参画意識がより高まると言われています。チームのエンゲージメントを高めることを管理職が一人で行わずにいかにメンバーとともに変革していけるかが、今の時代における組織運営のカギとなります。

今までは、管理職育成といえば、「部下を変えるのではなく自分が変わる」という他責から自責への意識転換が求められているだけでしたが、これからは自分やメンバーというチームの関係性を変えていくための意識転換を図ることが重要なポイントとなります。NEWONEでは、マネージャーの能力開発として「エンゲージメントを高められる管理職」を育てる管理職の人材開発に加え、チームの関係性に働きかける組織開発も同時に行っています。管理職育成の機会を通じて組織開発を行い職場の風土改善も同時に狙っています。

桐山:今回、ゲストにお招きしている株式会社エス・エム・エス様では、まさに人材開発と組織開発の両軸を狙ったプログラムとなっております。この後、どのような背景で何を狙ってこのプログラムを導入されたのか詳しくお伺いしていきたいと思います。

約1年間に及ぶ管理職研修の内容とは

河合様(以下敬称略):エス・エム・エスの河合と申します。よろしくお願い致します。株式会社エス・エム・エスは2003年に設立をしており、現在単体で3000名ほどの社員が所属しております。ミッションに「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける」を掲げており、日本の人口動態の変化、少子高齢化という課題に対して、医療や介護/障害福祉、ヘルスケア、シニアライフというような領域がこれから非常にニーズも高まっていくと考えております。これらの領域において、たとえば医療や介護を必要とする患者様やそのご家族、医療や介護従事者の皆様、そして医療・介護サービスを経営される事業者の皆様を繋ぐようなプラットフォームとして、情報インフラを構築したいと考えております。人材紹介、SaaS型経営システム、M&A支援などといった多種多様なサービスを通じて、このプラットフォームを強化し、より良い医療・介護サービスの提供に貢献したいと考えています。

本日、皆様にご紹介させていただくのが、人材紹介事業部の中の介護領域で行っている管理職研修になります。本日は野村と河合の二名でお話をさせていただきます。

野村様(以下敬称略):組織開発グループの野村と申します。私は人材紹介事業にキャリアパートナーとして入社し、転職支援を行う営業職として仕事をしたのち、事業推進やマネジメントを経て、育成や組織開発の領域に携わらせていただいております。新人研修からマネージャー研修まで担当しております。

河合:私はエス・エム・エスに2年前に入社を致しました。もともとIT系企業で営業や人事、事業推進という領域を経験した後、エス・エム・エスの社会貢献性の高さに惹かれて入社をしました。人材紹介事業における人事制度の設計・運用や組織開発全般を担当しております。本日は、より現場に近いところを野村が、経営や全体の設計を河合がという2名でお話できればと考えております。

最初にどのような課題があり研修プログラムを設計したのかをご共有致します。人材紹介事業の内容としては、人を採用したい事業所とお仕事を探す求職者のマッチングが主な業務となります。この事業では毎年多くの新卒や中途の社員が入社しており、その中で掲げている組織のありたい姿としては、まず、社員一人一人の価値観を大切にしながら、先ほど申し上げました高齢社会に対する課題を解決していくというミッションに向けて成長し続ける組織でありたいという強い想いがあります。そのうえで、特に管理職の方々が組織開発にオーナーシップを持っていただき、良い組織、良いサービスの提供に向けて主体的に取り組んでいる、そんな組織でありたいということを事業部長含めて話しあってきておりました。

一方で、理想に対する現状としては、組織規模に対して管理職の人数が足りていないという実態があります。そのため、今までは、管理職育成のための研修をその時々の課題に応じて内製で行ってきました。ただし、体系的な学びにまでには至っておらず、管理職の知識や能力にばらつきがあるというような状態でした。管理職に対して、組織エンゲージメントを高めるための考え方や手法を学び、実践する機会を提供し、管理職による主体的な組織開発を進めたいということで、NEWONEさんにご相談をさせていただきました。

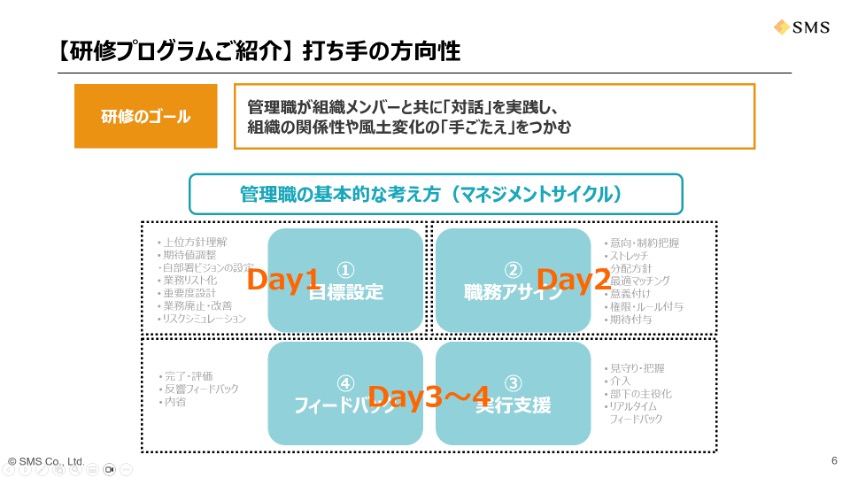

今回設定した研修ゴールとしては、管理職が組織メンバーと共に対話を実践し、その組織の関係性や風土の変化の手応えをつかむということを目指しており、知識を身につけるだけでなく、実践し、それによって何かが変わったという兆しを捉えていただけることを狙いに置いておりました。その進め方として、NEWONEさんの方から管理職のマネジメントサイクルという「目標設定、職務アサイン、実行支援、フィードバック」の4つのサイクルをしっかり回せるようにしていけると手応えを掴めるのではというご提案をいただきました。

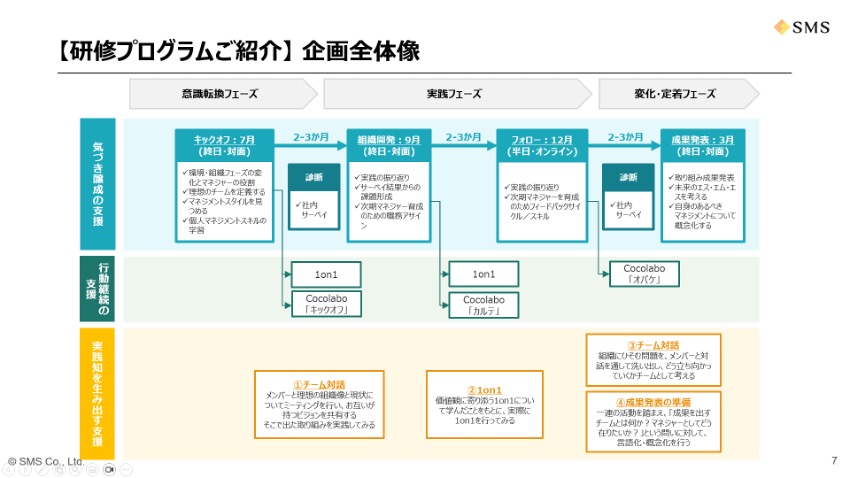

河合:全体像としましては1年間に渡って全部で4日間の研修を行っております。初回の1日目は7月に終日の対面研修をキックオフという位置づけで行いました。環境や組織のフェーズが変化していく中でマネジメントのあり方も変わっているという話や、どのようなマネジメントスタイルを取れば良いかというヒントを学ばせていただく機会となりました。それを踏まえてCocolaboというツールを使って職場で実践を行うという支援をしていただきました。職場実践では、実際に所属する自分のチームが目指したい方向性に対してツールを使ってメンバーと共に対話するという内容でした。

研修の2日目は9月に終日の対面研修を行いました。職場実践の振り返りと、個へのアプローチとして個人の価値観をしっかり捉えるような1on1のやり方を学びました。さらに、社内でサーベイを半期に一度行っており、その結果を踏まえながら、どのような組織にしていきたいか、どのような手法を行うかという話を管理職同士で議論しました。事後課題ではCocolaboを使った1on1の実践を職場で行いました。

研修の3日目は12月に半日のオンラインのプログラムを行いました。こちらも職場実践の振り返りや、次期マネージャーを育成するためにどのようにかかわったらよいかといったテーマも扱いました。職場実践ではCocolaboを使った職場課題の対話を実施しました。これがかなり面白く、チームの中に潜む職場課題をメンバーと上司関係なくみんなで対話をしていくという内容でした。

研修最終日の4日目は成果発表という形で、それぞれのマネージャーがこの一年間通して自分のマネジメントがどのように変わってきたか、あるいはどのような取り組みを行い、その結果どのようになったのかという成果内容を他のマネージャー向けに発信する会でした。以上が4日間の具体的な取り組み内容となります。

河合:そのうえで、実施後の手応えを4つ挙げさせていただきます。

まず1つは、体系的に学びをインストールいただけたのがやはり良かったと思っております。改めて今の時代に必要とされているマネジメント理論をしっかり学ぶことができました。管理職の皆さんからも、内製研修よりも刺激があると言いますか、世の中そうなっているんですね、という感想をいただくことができました。また、共通言語ができたことも大きいポイントでした。これにより、部長や管理職との対話もしやすくなったと感じています。

2点目は、対話に関して実践まで踏み込んだことによる効果が非常に大きかったと感じています。チームで対話をすることや、個人の価値観を深掘りする1on1など、本で読んでもすぐにできるようにはならないアクションを、ツールによるサポートがあったことで、新任のマネージャーでも割と簡単にチャレンジしやすかったという声をいただきました。

3点目は、ファシリテーターとして外部の講師の方に入っていただいたことによって、内省が進みました。事後アンケートでも、「自分がまずは変わらないといけないと思った」ということが書かれており、これはまさに外部の方に入っていただく価値だったと感じています。

4点目は、数回にわたって開催する中で、管理職同士の学び合いや関係性が深められたことです。管理職の皆さんはどうしても日頃忙しい中で、互いにこのような対話の時間というのはなかなか取れません。研修を通じて対話を行う中で相互理解や実践のための体感ができ、管理職同士の深まりも得られたというのが一つの良い効果だったと考えております。

管理職が変わらないと組織が変わらない

桐山:ではここからお二方にご質問させていただきますね。まず、単発ではなく長期で実施されたという理由・背景を教えていただけますか?長期で行う効果というのはどの企業様でも理解されているものの、なかなか実行に移りづらい部分があると思います。その中で、御社が長期にこだわられた理由というのは何でしょうか?

河合:正直なところ、それまで内製で行っていた研修が継続的に開催するようなものが多かったので、管理者の皆さんからも特に大きな反発もなく受けていただけたという前提があります。

桐山:では、もともと内製で継続的にやろうとした背景というのは何だったのでしょうか?

河合:やはり実践を通じて新たな課題が出てくるのでそこでPDCAを回すことがすごく大事だと感じております。実際に管理職の皆さんが何か一つ学んで実践すると、次の課題が出てくるので、それをしっかりと伴走するというのが必要だと思っています。単発だと意識転換は図れるものの、実践するまでは到達しないというところを、長期プログラムであることによって実践を伴い、そこで出てきた新たな課題にまた研修でフォローできると考えております。結局、管理職が変わらないと組織が変わらないと考えているので実践を大事にしており、多くの管理職の皆さんにもその点ご理解いただけているのではと思っています。

桐山:社内の風土として、長期プログラムに対する理解がもともとあったということですね。ちなみに今回7月から3月までということで、実際に体験された野村さんにもお聞きしたいのですが、期間としては長いと感じましたか。それともあっという間だったのでしょうか。実際に経験してみての感想を教えて下さい。

野村:長いというのはあまり感じませんでした。逆に、実践のための課題があり、それを「次回の研修までに実践しないと」という感じで時間が過ぎていきました。マネージャー研修に向けて課題を行うための時間を取るという意味では業務調整の大変さはあったかなと思いますが、長いというよりは、実践をしていたらいつの間にか次の回が来たぞっという印象だったかなと思っております。

桐山:ちなみに、今まで社内でやっていたことを社外に出したということで、改めて外じゃなければ得られなかっただろう価値は何かというのを教えていただけますか?

河合:まずは内製で行うことに限界を感じていたというところがあります。以前からも野村や本部長とも相談しながら研修を行ってきたのですが、事後アンケートを取るたびに、管理職の皆さんからもう少しきちんと学びたいというお声をいただいていました。弊社の場合ですと、管理職がリーダーシップを発揮していくという意識自体はあったのですが、具体的にどのように、という手法論が明確になっていなかったので、今回、NEWONEさんから今の時代の管理職に必要は手法を何か教えていただけたのが良かったと思っています。

管理職に当事者意識を持たせるには

桐山:先ほど、チャットにも管理職に当事者意識を持たせるにはどうしたらよいかという書き込みがあり、その話とつながると思ったのですが、もともと御社のマネージャーの皆様はリーダーシップを発揮していく意識、言い換えると当事者意識あるというのはなぜだと思いますか。

河合:もともと内製で行っている頃から、管理職に期待することというメッセージを本部長や部長レイヤーから明確に打ち出していただいていたのが良かったと思います。自分たちが期待されている役割を管理職がまずは腹落ちした上で、研修に取り組んでいるので、当事者意識やリーダーシップが高いのではないかと考えております。

野村:営業組織のため、マネージャー自身がハイプレイヤーとして数字にコミットし、自ら部下にその背中を見せ、率先垂範してきた人たちであるというのも大きいです。もともとリーダーシップを持ってやらねばならぬという気持ちが強い方がマネジメントのポジションにいるというのも大きな要素だと思います。一方で、この多様性の時代において、そのようなマネージャーの方たちと同じ価値観の人ばかりではないというのが重要な点だと思っています。だからこそ、多様性の中での違いを理解することが大事なのはわかっているが、どのようなコミュニケーション手法を取ればよいのかというのをNEWONE様にお願いしました。

桐山:上司の方から日ごろの役割認識のインプットは確かに大事そうですね。

野村さんにも先ほどと同じ質問、今まで社内でやっていたことを社外に出したということで、改めて外じゃなければ得られなかっただろう価値は何かという点で、特に受講者としての観点でいかがでしょうか。

野村:受講者の立場としてですが、今回、体系的な学びとセットで実践するためのツールをご提供いただいたのですが、「わかる」と「できる」の壁を明確にし乗り越えられる仕組みなっていたたのが良かったと思います。学んだものの、実際に1on1やチーミングを行っていくとなると難しそうですし、時間もかかりそうだというハードルがあります。それをツールがあることで職場実践をするハードルが下がり、初めの一歩目として一定の成功体験を早い段階で積むことができ、前に進みやすいという仕組みがあったというのが、今回大きな価値として感じているところです。実際に自分のグループでもその恩恵にあずかっているなと思っております。

桐山:職場実践の内容がチームでの対話などチーム作りがテーマだったと思うのですが、今回、職場でメンバーを巻き込んで実践するにあたって、多少の強制力がないと優先順位が下がってしまうというのは、ありましたか。

野村:そうですね。特に営業組織であるからこそ、営業成績に直結することが優先されるということは多々あります。だからこそ、メンバーを知るとか、メンバー同士で仲間を知るという今回の職場実践のような時間をあえて作らないと、一向にチーム作りにつながらないので、今回一定の強制力が働きこのような試みを行うことができてよかったなと感じております。

職場での組織開発の実際の手応えとは

桐山:ちなみに職場で実践されて職場の変化は感じられましたか?

野村:今回、職場実践の内容として、Cocolaboというツールのなかでも、組織のありたい姿をみんなで対話する「キックオフ」、相互理解のための「カルテ」、職場課題をみんなで対話する「オバケ」といった全てのツールを実践させていただきました。私の組織が期間中に新しいメンバーを迎える場面もあったので、「キックオフ」自体は2回実施させていただきました。新メンバーと一緒に「キックオフ」を行った際、メンバーから「この組織の皆さんがどんな意識や考え方があるのか知れて良かった」「チームの方向性を統一することができて良かった」という声が上がりました。トップダウンではなく、みんなで作り上げていくチームであるということが新人メンバーに映ったのもよかったです。

更に、自分たちの職場課題は何かを見える化する「オバケ」も使ったのですが、「自分にはこの組織ってAという風に見えていたが、仲間の話を聞くと違う側面があるっていうことに気づけたし、それなら自分はこういうふうに手を差し伸べられるんじゃないかって気づきました」という声をもらいました。対話で終わるのではなく、チームでの取り組むと良い内容をオススメとして提案してもらえる機能もあったので、それぞれ取り組み内容に対してメンバーをアサインし、メンバーにリードしてもらうことにした結果、「褒める会」が定期的に行われるようになりました。みんな照れながらですが、褒められると嬉しいですし、社歴が長い方が多い組織でも、新しいメンバーが多い組織でも、仲間を知る機会であり、心理的安全性を高める機会として効果があるのではないかと実感をしております。

桐山:今の時代、メンバーと管理職が対等であるからこそ、参加型でかつ対話でチームのジブンゴト度合いを上げることがエンゲージメントを高める上でも、管理職の負担を下げる上でも有効だという話をさせていただきましたが、まさにそれを体現されているのかなと感じました。一方で、管理職研修の後に管理職がビジョンを掲げメンバーに一方的に語るというアクションはよくあるのですが、メンバーと組織のありたい姿を対話する機会とうのはほぼないかと思います。メンバーの方に組織のありたい姿を聞くのはなかなか難易度の高い問いだと思うのですが、管理職のお立場としてはメンバーからどのような反応があるのか恐れなどはありましたか?

野村:おそらく、ゼロベースで「どういうチームにしたいですか?」と問いかけたら沈黙が流れていたと思うのですが、ステップとして、最初に「過去どういうチームが自分は好きだったか」というアウトプットから始まる仕組みになっており、自分がチームに求める条件を考える機会がありました。更に、チームに求める要素を選択肢の中から優先順位をつける流れになっており、チーム全体として何を大事にしているチームかという傾向まで出たうえで、それをもとにチームのありたい姿を考えるという構成だったので、比較的スムーズに進みました。最後も発散した上で、キーワードを選択して収束させる構成になっているため、非常にスムーズに進みました。更にそのようなチームにおいて大事にしたいことってどんなことだろう?という観点まで決められ、みんなが何を優先したいと思っているか分かったうえで、結論を出したので、納得感につながったのではないかと思っています。

桐山:この職場実践を行ったことで、その後のチーム作りに対して何か影響を感じられましたか?

野村:最初に「チャレンジをたくさんしていたチーム」でありたいという目標を決めた上で、チームとしてはどのように成長支援し合うか、どう感謝を伝え合うかなど考えました。一方で、しばらくしてから職場課題について対話を行うと「褒め不足」の課題がまだ出てきてしまい、実際は褒め足りていないというのが可視化されました。そうすると、感謝を伝えたつもりになっているけれど、伝わってないということがわかり、それならば「伝える会」をやろうと言うことでメンバーが「褒める会」を企画してくれました。

桐山:最初にどのようなチームでありたいかを掲げたからこそ、現状とのギャップが何か見えてきてそれがアクションにつながったというのが一つの効果ですね。更に、ギャップを埋める意識をしているはずが、そこまで伝わっていないということまで見えてきているというのは、対話の効果ですね。

職場課題の本音と管理職が向き合うには

桐山:先ほど、職場課題をみんなで対話するという話が出たのですが管理職の立場からしたら、職場の課題を対話するというのは、なかなか恐れが出るセッションではないかなと思うのですが、野村さんがその恐れの心理をどうやって外したのかなというのをお聞きしてもよいですか。

野村:職場課題について向き合うのは、そもそも自分の役割だと感じていたこともありますし、職場課題を知りたいという興味もあったので、心理的ハードルは低かったと思います。また、研修内でも職場課題について対話する練習を行った際に、職場課題で使うツールがオバケのキャラクターで、とても可愛いというのがあったことで、少し心理的ハードルが下がりました。また、その時の講師の方のメッセージとしてオバケも決して悪いものではないということをしっかりと伝えてくださって、とらえ方が変わりました。オバケを排除してしまうことで、その組織の強みを消してしまうことにもなるかもしれないというご説明をいただいたので、我々の組織の強み、弱みを抽象化するためのものだというように受け止めました。

桐山:管理職の方から実際よく出る声として、部下の本音が知りたいと聞くのですが、一方で悪い本音は聞きたくないという心理もよく感じております。その中で、職場課題が悪いこととは言い切れないという意識転換が図れるかというのは非常に大事な観点だと感じました。

管理職に納得感を持って参加してもらうための工夫とは

桐山:話が少し戻りますが、管理職の皆さんに長期プログラムに参加していただくにあたって、もともと風土があったというお話ではありますが、それでも納得感を高めるために工夫されていることもおありだと思うのですが、どのような工夫をされていましたか。

野村:工夫の1つはマネージャーの上司へのアプローチになります。部長のうち数名にNEWONE様との企画のミーティングから参加をしていただいておりました。その際に部長の解像度での組織課題を伝えさせていただき、それをコンテンツに落とし込んでいただきました。そのため、部長自身も研修内容について知っていますし、実際、自分の部下が出ている研修には足を運ぶなど、部長もそれだけ本気で参加しているというのをマネージャーの皆さんに見せることができたというのは大きかったと思います。更に部長陣も自分の部下がどのようなことを学び、どのようなツールを使ってメンバーとコミュニケーションを取るのかという共通言語を持つことで、部長とマネージャーとの間でもコミュニケーションが発生しやすくなったのもよかったです。

人事からやれといわれるよりは、自組織の取り組みとして、このマネージャー研修があるんだということを部長に示していただいたというのが大きかったと思います。

マネージャー自身につきましても、先ほど河合の方からも申し上げましたが、外部のプログラムに出てみたいっていう声もありましたので、前のめりになっていただけたのではないかと思っています。

桐山:管理職の上司の方が、まずはコミットメントしてくれていたのが大事なポイントですね。上位層の方々から「エンゲージメントとか言ってる場合じゃないよ」と言われてしまうと全てがひっくり返されてしまいますからね。ちなみに部長陣の皆様のコミットメントを高められた要因というのは、何かありますか。

河合:もともと研修というのが、後から打ち手の一つとして出てきたものだったと考えています。今後数年間の採用予定人数の話や社内のサーベイスコアを見ながら、今、何をするとこの事業は伸びていくかという話をしていった時に、部長や本部長から出てきた答えが、管理職を育てないといけないという話でした。そのため、上位層の会議でそもそも管理職育成を行うということが決まり、その具体的な実効策として研修をすることが決まったという順番だったと思います。

桐山:事業の発展のためには、そもそも管理職の育成が大事というのが本部長から出てきたからこそコミットメントが高まったという話ですね。ちなみに、管理職に対するアンケートでは具体的に何という項目で取られたか教えていただけますか?

河合:内製で行っていた研修の事後アンケートのなかで、「今マネジメントをするうえで何を課題に感じていて、どのような学びを得たいですか」という問いを行いました。内製で行っていた研修テーマが、「マネージャーとしてどんな姿を目指すか」という内容をディスカッションする研修だったので、「今回のディスカッションを通してどういうマネージャーでありたいですか?」という問いかけをした上で、「そこに対して今の自分に足りないものや学びたいことは何か教えてください」というアンケートでした。

桐山:アンケート項目は何を取ったらいいかという質問をよく受けるので、非常に参考になるのではないかなと思います。

さて、チャットからの質問も拾いたいと思うのですが、「管理職になる前と管理職になってからの研修内容は全然違いますか。また研修効果はどのように図っていますか」というご質問についていかがでしょう。

河合:まず役職としては、営業のプレイヤーとして個人で売る段階から、数名のメンバーを見るチームリーダーという役割にステージが上がり、その次が管理職と呼ばれるグループ長のレイヤーで、いわゆる課長職になります。その中で少しずつステップアップしていただくという形をとっています。今回のNEWONEさんの研修はマネジメントを実践している方向けというところでグループ長向けだったのですが、管理職になる前については、チームリーダー向けの研修というのを内製でやっています。

野村:チームリーダーはプレイングをしながらのリーダー職のため、「リーダーの役割認識」から始めています。プレイヤーからリーダーという役割に目を向けていただくという意識転換をはかっています。また、リーダーだからこそ知っておかなければならないコンプライアンス研修なども行っています。マネジメントに専念する際に求められるものと、リーダーに求められるものが大きく違うので、リーダー向けとマネージャー向けでは内容としてはだいぶ異なっていると感じております。

河合:プレイヤーからプレイングリーダーというトランジションとプレイングリーダーからマネージャーというトランジションをとらえていただくことが大事だと感じています。後者は知識学習も含めてNEWONEさんにお願いをさせていただいていますが、前者は社内で実体験もベースにしながらメッセージを伝えている形です。

研修効果については、正直我々も定量ではそこまで測れているわけではないです。ここは非常に難しいと感じておりまして、その中で1つ指標としては、いわゆるエンゲージメントサーベイを半年に一度取っておりますので、そのスコアは確認しています。この組織は前回の半年前に比べてスコアが改善しているが、それはなぜか?など話し合うようにしています。

研修自体は満足度や理解度を事後アンケートで取りますが、あまりそこをゴールに置いてはいません。もちろん、次回の運営に向けた改善っていうところでは把握はしてますがどちらかというと、日々改善が回っているかどうか定性的なところを部長レイヤーと対話をしながら進めている形です。

桐山:チャットからの質問になりますが、「360度サーベイなどで管理職の行動変化などを追ったりはしないでしょうか」というのはいかがでしょうか?

河合:イメージしていただいていることと、ちょっと合っているかわからないんですけれども、そのサーベイというのが内製のアンケートという形で、組織に対する満足度を取得しています。管理職の皆さん向けにそのサーベイの振り返り対話会を実施しています。管理職の皆さんからすると、明確にスコアが返ってくるので、かなりPDCAを回す機会につながるのではないかと考えております。

桐山:最後に皆様に向けて何かお伝えしたいことがあればお願い致します。

野村:私は比較的、人事の立場より現場に近いというところもあり、その事業が大きくなっていく為の手段として育成というものがあるというふうに捉えております。そこを踏まえて、部長陣と合意形成をした上で一緒に進んでいくということが重要なのかなと思っております。私自身は日々マネージャーと接点を持たせていただく中で悩みであったり、課題を聞かせていただく場面もありますので、そういったところも含めて、現場の課題に即した設計をしていけると、現場の方、参加者の方も前のめりになりやすい設計になるのではないかと考えております。

河合:私の場合は、野村と違って社歴も浅いですし、現場に近いわけでもなく、その中で日々苦戦しながら取り組んでおりますが、このマネジメント研修自体が私にとっても一つの成功体験であると感じております。その中で何が良かったのかを振り返りますと、管理職の皆さんはお忙しいですし、正直これだけのお時間をいただくのもものすごく恐縮だなという気持ちを持ちながら進めてはいましたが、先ほど野村が申したように、この事業の成長にとって何が一番大事なんだろう?という話から管理職の育成だよね、という合意ができたことが良かったと感じています。どうしても人事という仕事をしていると、採用はこういうことをやらなきゃ、育成はこういうことをやらなきゃ、管理職の育成をどうやって行うのかといったような、インプットも日々多いですし、目的というより手法論で事業部に提案してしまうことも今までありました。しかし本部長や部長の方々に「皆さんは組織をどうされたいですか?」というのを問いかけるなかで、「管理職の育成がしたいんだよね。もう少しちゃんと学べる機会が欲しいんだよね」という言葉が出てきて、では、それにフィットするものを探しましょうということでNEWONEさんとご縁をいただき研修に繋がっていきました。当事者意識を持っていただくためにはやはり問いかけることが必要なのかなと思います。私自身これからも、事業部と同じ方向を向いて人事として伴走するということをこれからも大切にしていきたいです。