2024年5月22日開催セミナーレポート

野村総合研究所様×カゴメ様ゲスト 職場での手応えが決め手!チームで行うエンゲージメント向上事例 特別公開

上林:本日は「職場での手応えが決め手 - チームで行うエンゲージメント向上事例特別公開」というテーマで、カゴメ様と野村総合研究所様をゲストにお迎えし、具体的な事例を伺いながら進め方を考えていきたいと思います。現代の人材流動化の時代では、「なぜ人を育てるのか?育てても辞めるのに育てるべきか?」という疑問が生じます。人材流動化を受け入れつつ、重要なのは職場のカルチャーを育てることです。多くの人が人材育成の重要性を認識していますが、職場のカルチャー育成に注力している職場は少ないのが現状です。人が移動してもカルチャーは残ります。誰が入っても「良い」と感じる職場のカルチャーづくりが必要です。本日は、どのように職場カルチャーを作るべきかという点でも考えていきたいと思います。

推せる職場とは

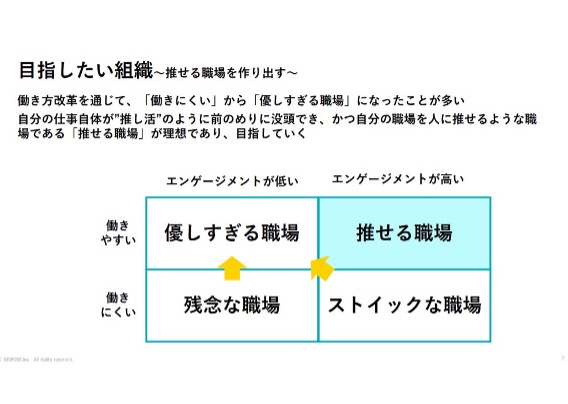

上林:働きやすいのだけど、エンゲージメントが低いという企業が増えてきているという実態があります。これを我々は「優しすぎる職場」と呼んでいますが、若い方と話しても、「会社に対しての不満はないが、将来のキャリアに関して不安を感じる」「この成長スピードで大丈夫かと不安を感じて退職という道を選ぶ」という声が「優しすぎる職場」の象徴でもあります。また、経営者の方々も、「優しすぎる職場」の弊害で、若い方々の成長スピードを危惧されているのではないでしょうか。「優しすぎる職場」を「推せる職場」に変えていくことが大事で、「推せる職場」というのは弊社では「本人が前のめりなスタンスで働き、かつ、人にも推薦したくなる職場」と定義しております。

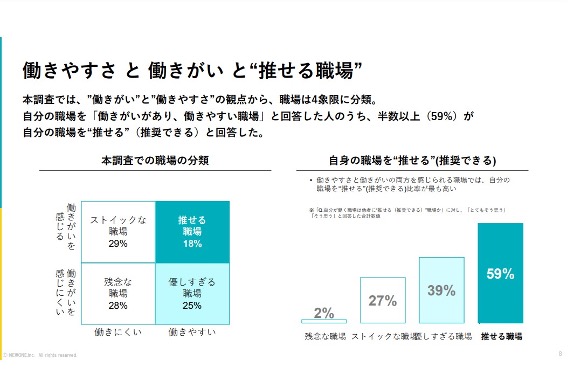

上林:弊社の調査の結果、日本の約600名の働く方に「自職場に対する印象」を聞いたところ「推せる職場」だという方が約18%、「優しすぎる職場」だという方が約25%の結果になりました。その人たちに更に質問をすると「推せる職場」と回答した方だと「自職場を推薦したい」という方が約59%になり、「残念な職場」「優しすぎる職場」「ストイックな職場」と回答した方より高い結果となっております。

エンゲージメントサイクル

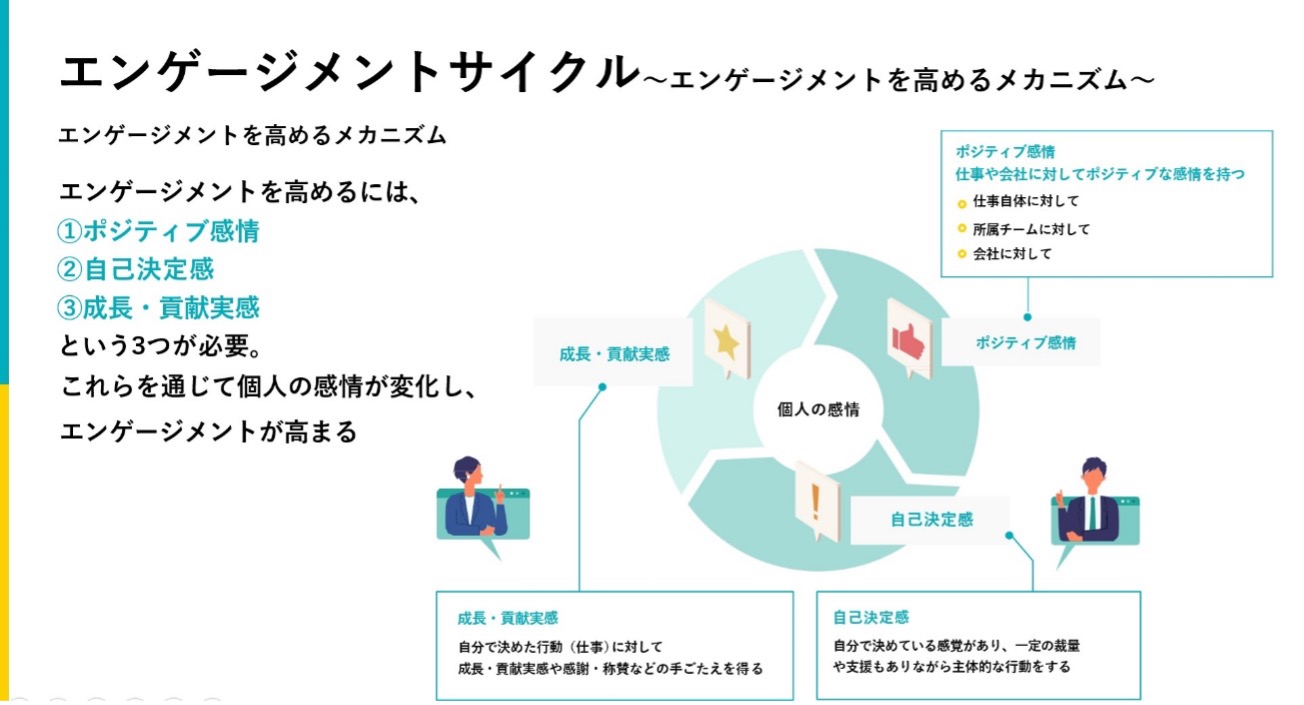

上林:「推せる職場」になるためには、3つのサイクルを回すことが大事だと考えており、それをエンゲージメントサイクルと我々は呼んでいます。エンゲージメントサイクルの一つ目は「ポジティブ感情」です。どんなに良い制度があっても仕事にも上司にも職場にも良い感情を持っていないと前向きに受け取れないというものです。だからこそ「好き」という感情を持っていることが大事になります。一昔前は仕事において感情を出さないという文化がありましたが、エンゲージメントというのは「婚約」であり前のめりな行動をしていくと定義すると、ある程度ポジティブな感情がないと前のめりになりません。

エンゲージメントサイクルの二つ目は「自己決定感」です。どれだけ会社や仕事が好きでも、言われたことしかやらないという方が一定数います。やるべきことを自分で決めて行動していないのです。人は自分で決めないと前のめりになりません。仕事の任せ方の一つのポイントであり、チームを運営する上でのポイントでもあります。

エンゲージメントサイクルの三つ目は「成長・貢献実感」です。やったことに対して成長実感や手応えを感じる。そうするともう一回やりたくなる。エンゲージメントサイクルとは、このようにのめりこんでいくようなサイクルを作っていくことが大事、という考え方になります。

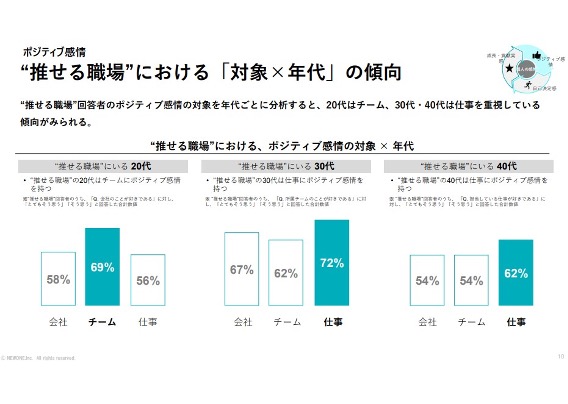

こちらも調査をした結果、30代や40代といった仕事にあぶらがのっている世代は仕事が好きな方が、「推せる職場」と相関があります。一方20代はまだあまり仕事に自信を持てない時期ですが、チームに対してはポジティブな感情を持っています。だからこそ、この自職場を推したくなるという結果になっています。この結果から、若い方々を惹きつけていくためには職場自体にポジティブな感情を持たせることが大事だということがわかります。

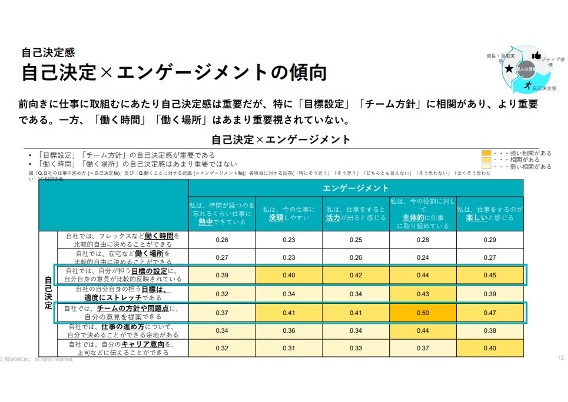

上林:またもう一つエンゲージメントを高める上で大事なポイントが、「自分で決めている感」という点です。「推せる職場」であると答えている方は、自分で決めている感覚が他職場よりあるという結果になっています。また、自分で決める際に何を決めるのが大事かという点を調べた際に、「自社では自分が担う目標の設定に自分自身の意見が比較的反映されている」という「目標設定」が重要であることがわかりました。例えば、一方的に上司からこの仕事やっておいてと言われるのではなく、上司から今期どうしたいと聞かれ、「こうしたいです」と言えるようなコーチングスタイルのようなやり取りができていることが重要だということになります。一方で「働く時間」や「働く場所」は相関があるとはあまり言えないようです。

また、本セミナーのテーマでもありますが、もう一つ重要な自己決定感として、「自社では、チームの方針や問題点に、自分の意見を提案できる」という「チーム方針」も重要であるということがわかりました。例えば、10名20名など複数名のチームで、どういうチーム方針が良いと思うかをメンバーと一緒に考えたり、若い方々にも意見を出させるようなことが重要であるということです。チームの方針を決める際に参画してもらい、自分もチームの方針に対してかかわっているんだという自己決定感が大事だという結果が出ています。こういう職場づくりを行っていくためには組織をより良くしていくことが大事で、つまりは組織開発が大事になります。

組織開発とは

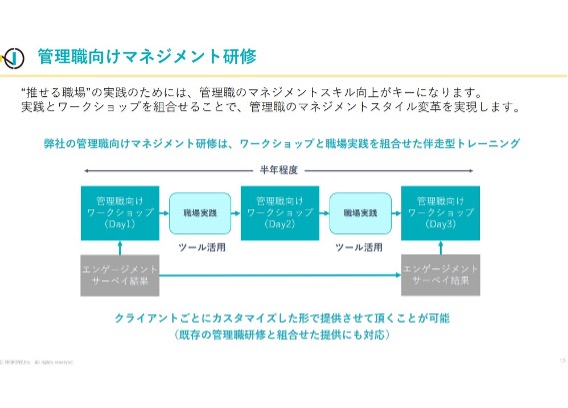

上林:ここで改めて組織開発とは何かというと、人材開発が人の能力に対して1を1.2にしていくことだとしたら、組織開発とは人ではなく人と人との関係性にアプローチしていくことになります。そうすることでチームのパフォーマンスが上がることを指します。例えば人が3人いたら、1+1+1を3にするのは当然で、1+1+1を3以下ではなく3以上にしていく、それが組織開発になります。弊社では組織開発を伴走型の管理職プログラムとして提供していますが、3回ほどプログラムを行い、プログラムとプログラムの間で管理職の方がチームの方々と対話を行う職場実践を行います。このプログラムのポイントはよくある管理職研修として、1回限りの研修や、インプット型の研修、あるいは画一的な研修、単発研修ではなく、長期型として、管理職だけがインプットするのではなく、メンバーの方と一緒に変化していっていただく、メンバーと管理職の関係性を向上していくというのが一番のポイントとなっております。

上林:今回、伴走型プログラムをカスタマイズして応用し導入させていただいている企業の事例として野村総合研究所の久保さんとカゴメの大原さんにゲストにお越しいただきました。どういう背景で組織開発を行っているのか等をこの後お伺いしていきたいと思います。

エンゲージメント向上の取り組み「働きがい共創」

久保様(以下敬称略):野村総合研究所(NRI)人材戦略部の久保と申します。簡単に私の紹介をさせていただきます。私は人材戦略部で組織のエンゲージメント向上にかかわる活動全般を担当しています。もともとはエンジニアとしてキャリアをスタートして、2015年から現部署でNRIグループ全体の人材開発・組織開発を担当しています。

野村総合研究所は、シンクタンクとして広く知られていますが、社会提言やお客様のビジネス・社会変革を支援するコンサルティング部門、そして企業変革をITソリューションで推進する部門があります。現在、グループ全体でエンゲージメント向上に努めています。

エンゲージメントサーベイは全社で年1回行い、追加で3ヶ月に1回や6ヶ月に1回など、各組織のニーズに応じて実施しています。このサーベイをもとに「働きがい共創」といった活動に取り組み、全社員が働きがいを感じられる職場づくりを目指しています。人材戦略部では、人材開発や組織開発のコンテンツを提供し、イントラネット上に取り組み事例を共有するサイトを設けています。本日は、これらの取り組みの一部をご紹介できればと思います。

心理的安全性を実現するための2つの活動

大原様(以下敬称略):カゴメの大原と申します。私の自己紹介ですが、私は理系の大学院を修了後、研究系総合職としてカゴメに入社し、2年間食品安全研究に携わりました。その後、人事部に異動し、新卒・中途採用を5年間担当しました。1年間の産育休を経て、2021年から人材育成・組織風土開発を担当し、「よりよいチームづくりのための対話実践プログラム」「キャリア採用者のオンボーディング」「ダイバーシティ推進」などを進めています。カゴメでは「働きやすく、働きがいのある会社に」というメッセージを掲げ、働きがいの指標としてエンゲージメントサーベイを実施しています。当社のエンゲージメントサーベイの対象者は2000名ほどになります。

また、経営トップが働きがいのある会社とは何かを考えた際に「心理的安全性」に着目したところから、「心理的安全性の浸透」をトップメッセージとして繰り返し発信しています。その中で、今回は2つの施策を紹介します。

1つ目は「よりよいチーム作りのための対話実践プログラム(YTJ)」です。2022年から開始し、参加者が職場に学びを持ち帰る形で実施しています。初級・中級ではNEWONEのサービスを利用し、対話の重要性を学びます。YTJは全社の約30%のチームが実践しており、職場実践のリーダーを担っている人は管理職とリーダー層が半々です。実施した結果、エンゲージメントサーベイの「支援」や「人間関係」のスコアも向上することがわかり、参加者の対話の効果実感も高く、好評なプログラムです。

2つ目はダイバーシティ委員会です。2016年に発足し、社長が委員長を務めています。当初は女性活躍が重点テーマでしたが、現在はイノベーション創出と持続的成長を目指しています。今年は「挑戦を楽しもう!~心理的安全性をあたりまえに~」をテーマに、自分たちがやりたいことを委員の裁量で進めています。例えば「バリューズカード」を使った対話や、自社システムを活用したサンクスバッジキャンペーンなどを行っています。

上林:では、ここからはパネルディスカッションを3人で進めていきたいと思います。まず、早速の質問になりますが、人材育成はやっているが、組織開発やチーム作りなどはやっていない会社は多くあります。その中で、それぞれ組織開発、チーム作りの取り組みをやろうと思った背景を教えていただけますか?

組織開発を始めたきっかけ

久保:野村総合研究所では、もともとは働き方改革の文脈でまずは環境を整えるというところから始まりました。人材開発の観点では、当初は個人のスキルを高めるという動きでしたが、そのうち、もっと組織的な力を高めていくにはどうしたらよいか?という意識が高まっていきました。社員一人ひとりの個人の能力を高めたとしても、チームとしてはどうなのか?という課題意識が生まれるようになりました。その結果、最近では互いにシナジーを発揮できるようにと「共創」と言う言葉がキーワードとして使われるようになり、チーム意識が高まっています。NRIグループが大事にしている「お客様と共に」という意味も含んでおり、「共創」から更に何かを生み出そうという意識が高まるよう組織開発を行っていこうという流れになっています。例えば、弊社内ではMVVダイアログという、自分たちのミッション・ビジョン・バリューについて語り合う試みが各組織で行われています。それぞれの組織でMVVを考えた際にお互いがどのような捉え方なのだろうかという対話を行うことで、互いの考え方・背景・価値観を確認していくという動きが生まれています。

上林:エンゲージメント上げましょうと言ってもピンとこない経営者の方もいる中で、個人の力も大事だけれどチーム力を上げたほうが業績も良くなるといって嫌がる経営者の方はいないと思います。そういう意味で、チームで勝っていく、共創という言葉は賛同が得やすいと感じました。大原さんはいかがでしょうか?

大原:もともとの始まりは、社長が変わったタイミングでイノベーションを起こしていこうというメッセージを強く打ち出したことがきっかけだったという背景があります。どうしたらイノベーションを生み出せるのか?という問いからたどり着いたのが、「心理的安全性」でした。心理的安全性を上げることを突き詰めて考えていくと、組織の関係性を良くすることが重要であり、そのためには組織開発では?というところにたどり着いたものの、そういえば組織開発をプログラムとして提供できていないのではないか?という気づきから、組織開発に着手し始めた流れです。

上林:組織開発を行いたいと考えている人事の方の参考になるという意味では、イノベーションを起こそうという背景から始まったのが良いですね。組織開発を行う際に、トップを説得する必要がありますが、その働きかけとして、イノベーション起こしたくないという経営者はいません。イノベーションというのはもともとシュンペーターという学者が言い出した言葉なのですが、技術革新という言葉ではなく創造的破壊であり新たな新結合だという定義だと言われています。例えば、昔の携帯を改良してもガラケーにしかならないけれどパソコンで電話ができるようになるにはという考えからスマートフォンが生まれたというように色々な意見を言い合うことがイノベーションの源泉であり、だからこそ心理的安全性が大事だし、だからこそチームが大事だというのがわかりやすいなと思いました。しかも、心理的安全性というのは「高い妥協点に向かってなんでも言い合える」というのが本質で、例えば上司の意見に対して、「こうしたほうがいいのでは?」と高い妥協点として意見を言えるというのが大事になります。大原さんのお話の中で組織開発をやっている職場はないのではということでしたが、実際にやってみた初回の手応えなどはいかがでしたでしょうか?

手上げで本当に集まるのかという不安

大原:「チームで実践することが前提」というプログラムとして公募したこと自体が初めてだったということもあり、誰も来ないのでは?という怖さがありましたが、蓋を開けてみたら50チームほど集まりました。そのことから、皆、チームを良くしていきたいと考えている、チーム作りに興味があるというのが一番の気づきでした。

上林:他の企業でも本当に集まるか?という不安があると思うのですがそれだけ集まった要因というのは何だと思いましたか?

大原:あまりハードルが高く見えるのは良くないと考えており、「説明会」に集まってみませんか?という軽い感じで募集をかけたのが良かったと思います。

メンバーと自分の見えている景色が違う

上林:久保さんの組織開発の初回の感想や手応えはいかがでしょうか?

久保:組織開発に関心を持っている組織の声が聞こえてくるようになり、関心の高いマネジャーに集まってもらったのが最初の頃です。エンゲージメントサーベイのスコアを見ながら組織のメンバーと対話を行ってもらったのですが、やってみて驚いたこととしては、組織開発に関心が高く、自組織が見えているマネジャーであっても、対話をしてみたら、自分が見えていた組織とメンバーが見えていた組織が違ったという声が聞こえてきたことです。「見える景色が違う」ということに気づく対話が、組織開発を始めた当初に起きたことが非常に印象的でした。そして、同じ景色が見えるようになると組織に大きな変化がもたらされたという瞬間があり、対話の力に衝撃を受けました。

上林:対話をするという言葉を同じ景色を見るという言葉に言い換えていただきましたが、しっかりとマネジメントできているマネジャーでも実際に対話をしてみたら、メンバーと見える景色が違うということに気づき、同じ景色を見ようという動きがあるのは本当に本質だと思いました。

一律研修ではなく、手上げにする意味

上林:今回、どうして一律型研修ではなく手上げ型組織開発研修にしようと思いましたか?その背景と工夫したポイントを教えて下さい。

久保:私は日頃から、自律性・自主的・自己決定感というものが力強さを生むと考えていました。やらされ感でやっても効果がないと感じており、組織をより良くしたいという関心を持った人の方がドライブがかかりやすいというのもあります。一方で社内には、忙しい時などに手上げでは応募しにくいということがあります。そのため、定期的に社員に研修を紹介する機会を設けたり、組織の中で上長から推薦してもらって参加を促したりする動きがあります。このように推薦と手上げを組み合わせた形でエントリーしてもらう取り組みが工夫の一つです。

上林:手上げ文化自体はもともとあったのでしょうか?

久保:手上げの文化自体はもともとあります。研修も手上げが多いですし、委員会活動などもあります。

大原:「文化」になっているか?というとそこまでではないですが、手上げで参加できる施策自体はあり、ビジネススキル講座や復興支援活動の手上げプロジェクトなどがあります。

上林:手上げの文化は非常に大事だと思っているのですが、人的資本情報開示の良い例としてよく出るA社があります。「挑戦」する風土を作るために、手を上げる数をKPIにしているそうです。なぜなら、挑戦という言葉が難しく、「戦に挑む」と書くように挑戦する風土を作るのがなかなか難しい。だからこそ、まずは「手上げ」を挑戦風土の一歩目としている。手上げから人を動かすというのは組織を作る上で大事な仕組みな気がします。実際には本当に前向きな方ばかりが集まるのかという疑問がありますが、実際に参加された方の傾向はどうだったのでしょうか?また集める際に工夫した点についても教えて下さい。

組織開発に前向きな人・部署とは

大原:最初に集まった方は、チーム作りに対して好奇心がある方々でした。何回かプログラムをやっていると傾向が変わってきて、今だと課題感がある人が集まってきていると感じます。組織やチームワークの在り方に課題感があるから良くしたいという課題、今の組織状態は良いのだけれど、更に良くしたいなどの課題など、それぞれあり、課題を解決したいからこのプログラムを使い倒してやるぞという意識がある方が集まっています。工夫としては、最初の頃は気楽にどうぞ、という言い方で集まってもらい、そこで上手く活用できた方にインタビューを行い、その動画を社内でアップしました。最初の頃に、面白がって参加し、且つ上手く活用できたという人の話を好事例として組織に展開していくというのが工夫できたポイントです。集まった年齢層としては、誰でもいいですよと言いつつも、管理職の方とその一個手前のリーダー層の方が多かったので、30-40代が多かったです。

久保:私は越境学習などの研修にも携わっているのですが、越境学習に参加した方と共通する特性のある方々が手をあげているという印象があります。「多様なものに感心がある」、「違いに感心がある人」が、自分の組織でも何かできるのではないか?と思い集まっている、といった印象です。

組織開発がうまくいく人・部署とは

上林:色々なことに感心がある方のほうが初回は来やすいのかなと感じました。今回のセミナーのテーマがチームで行うエンゲージメント向上施策ということですが、うまく組織開発できた部署とそうでない部署を比較した際に、うまくいった部署というのはどのような特徴がありそうですか?

久保:マネジャーがトップダウンのタイプではなく、メンバーと同じ目線に揃えていく、同じ景色を見るのが上手なタイプが上手くいっている印象です。研修の中の「数字は上げるのではなくて上がるもの」という言葉を信じて、自分の思い込みを一旦外して、「まずは一度やってみよう」「トライしてみよう」と実直に取り組んだマネジャーの組織に大きな変化が起きたケースがありました。

大原:こういった機会を面白がれるタイプが上手くいくと思います。職場の雰囲気について関心がある方、職場の反応を面白がれる人などが上手くいっている印象です。実際に、最近職場で対話を行った方にインタビューをしたところ、実際にやってみたら職場のメンバーからの反発にあったという話がありました。でも、その方は、反対意見がないと面白くないと仰っており、そういうスタンスのある方だと壁にぶつかっても上手くやっていらっしゃるのだろうなと感じました。

上林:面白がれるのは大事ですが、面白さより数字を出せという上からのプレッシャーとの戦いがありそうです。そういう状況でも面白がれる方の特徴は何でしょうか?

大原:見ていて思うのは、組織開発はすぐに業績に結び付くものではないですし、組織開発の効果を明確にできるものではないことです。それでも、成果をあまり気にせずまずはやってみましょうと言ってやれる方だったり、周りの声をあまり気にしない方、あるいは上司との関係性が良い方という特徴がありそうです。

人事のかかわりやスタンスも大事

上林:そういう意味では、人事の方のかかわり方・スタンスも大事な印象を受けますね。組織開発は時間がかかるからこそ、一緒に楽しくやりましょうというかかわり方が大事なのだろうなと感じました。久保さんはいかがでしょうか?

久保:やはり、数字だけで判断するのではなく、よりトップが取り組みに対してコミットメントしていることが大事だと思います。そうすると組織開発を進める上でもやりやすくなります。トップの職場への空気づくりのようなコミットメントが大事だと思います。

上林:トップのコミットメントは大事だと思いますが、なかなか全員の賛同を得るのは難しい中で、例えば、社長は賛同してくれても、役員が賛同しないなどあるかと思います。そこで悩まれている人事の方も多いのではないでしょうか。NRIさんの場合、どのような工夫をされたか教えていただけますでしょうか。

久保:まさにいまそこに取り組んでいるところです。どの単位でどこに働きかけるかが大事だと考えています。例えば弊社の場合は役員に対してアプローチしていくといったことでしょうか。そういうことができるのが理想だと思い、様々なやり方を考えています。

上林:人事としての仕事とは上の方々を巻き込んでいくことだと考えるのが大事ですね。企画だけすればやってくれる、ではなく、きちんと上の方まで巻き込んでやっていくというのが大事だと思いました。カゴメさんは最初から「働きがい」という言葉や「心理的安全性」などの言葉があったと思いますが、全員が動くためにやったことは何でしょうか?

大原:心理的安全性という言葉は実はあらゆるところで話をしています。管理職向け勉強会でインプットしたり、社長が繰り返し全社にメッセージを発信したりするなど行っています。また、ダイバーシティ委員会などの活動なども行っており、そうした草の根活動が大事だと思います。エンゲージメント活動に関しては社長・専務との間で3年ほどのやり取りを経て、人事との認識はそろってきていますが、他の役員クラスとはあまり話したことがありませんでした。その中で、エンゲージメントサーベイをどう扱ったらいいかと悩んでいる組織もあれば、自ら上手く活用している組織もあって濃淡がありました。今年初めて経営会議で認識を合わせようと考え、エンゲージメントサーベイの話を行いまいした。そこでは、割とポジティブな反応をもらえたのが良かったと思います。

エンゲージメント向上につながった行動とは

上林:役員会議などに出てアプローチするのが大事ですね。人事の仕事とは企画をすることではなく、リーダーシップを発揮すること、特に上位者へのアプローチが大事だということなのかなと感じました。特に手上げに関してはそういったアプローチが重要となりますね。切実にエンゲージメントを上げたいという会社も多いのでお聞きできればと思いますが、どういうところがエンゲージメント向上につながったと思いますか?

大原:この活動で効果があったのは、お互いのことを知りあうことができた、人生の価値観などがわかるようになった、という相互理解が良かったのではないかと感じています。深いところまで知り合うことで、今までの行動が少しずつ変わり、仕事の頼み方など行動が変わってきたと聞いています。関係の質が変わったことで行動の質に変化が生まれたようです。

上林:お互いのことを知ることが重要という話ですが、確かに会食などがそれにあたりますね。ビジネスだけだと固い関係なのが1回飲みに行って仕事上だけではわからない話などをするとぐっと距離感が縮まりますよね。昔の日本は24時間働けるという前提があったので、毎日飲みにケーションを行うなどチームビルディングは飲み会でという風潮だったのが、今の日本だと仕事の時間の制約などもあるので、仕事の時間内でチームビルディングを行いましょうという形に変化しているのでしょうね。久保さんはいかがでしょうか?

久保:エンゲージメントスコアに関しては、必ずしも一律にある点数になるのがよいわけではないと感じています。それぞれの組織には事情があると思うからです。例えば、ある組織でメンバーが「改善できる」と思うことに対して、自分たちで考えて改善に取り組むことができた際に効果があるのではないかと思います。見た目のスコアの上下というより、自分たちが課題意識を持って、活動をしていくという意識が重要だと感じています。

その他、バリューズカードなどのような、個人の価値観を可視化するツールを活用すると、メンバーがお互いに大事に思っていることが浮き彫りになるため、組織内の見える化に役立つこともあります。サーベイデータだけでなく、価値観や考え方などを見える化するツールがいくつかあるので、上手く組み合わせてやっていくことでモチベーションが上がるのかなと感じています。

上林:同じ景色を見るために、エンゲージメントスコアなどツールを使って見える化し、皆で共通認識を持つことが大事なんですね。

組織開発を理解してもらうために工夫したこと

上林:組織開発は効果が見えづらいという中で、大原さんは先ほど事例を紹介するなどお話をされていましたが、組織開発の効果をわかってもらうために取り組んだことや工夫したことは何でしょうか?

大原:定性情報で言うと、NEWONEで今回のYTJの取り組みを記事にしてもらいその内容を社内に公開して広めるなど、「他社にも認めてもらっている活動なんだよ」と伝えたことです。また、実践した人の感想を次につなげていくのが大事だと考えています。定量情報としては、実践したチームのエンゲージメントサーベイの変化がどうだったか確認した結果を社内に伝えていくようにしています。一方で、それらの情報をどう伝えるかというのは試行錯誤中なのですが、今回は特設サイトを作り、その中にまとめました。また、全社や本部長にメールを送るなど少しずつ試している感じです。

上林:恐れずにどんどん情報を出していくことが大事ですね。他社サイトを利用していくのも大事だというのは、他の事例でもお伺いしたことがあります。自社を動かすために外部の会社のサイトに意図的に掲載してもらうのが大事という話でした。外から認められている心理が働いて中の組織活動が認められているという構造のようです。

上林:最後の質問になりますが、改めて人事の方々に応援メッセージ、やってみて思ったことなど教えて下さい。

久保:組織開発を行っていてよく見かけるのは、管理職が自分一人で何とかしなければならないと一人で抱えて苦しんでいる姿です。私は、マネジャーが一人で頑張るのではなく、組織にいる人が皆で同じ景色を見ることや、「皆が当事者なんだ」という気持ちになる必要があると考えています。ただ、なかなかその理解は進まないのも事実で、そのようなメッセージを今後も発信し続けていきたいと思っています。同じような気持ちの方がいたら意見交換したいです。

大原:人事が背負い過ぎない、人事が主役の仕事をしないというのも大事だと思っています。それは放任ではなくいかに現場主体にしていくか、それを支援していくかが大事だと思っています。人事が目立つのではなく現場の方が目立つことを大事にしています。自分も悩みながらやっているので、一緒に悩みながらも皆さんと頑張っていければと思います。